آخر الأخبار

جوهرة العرب

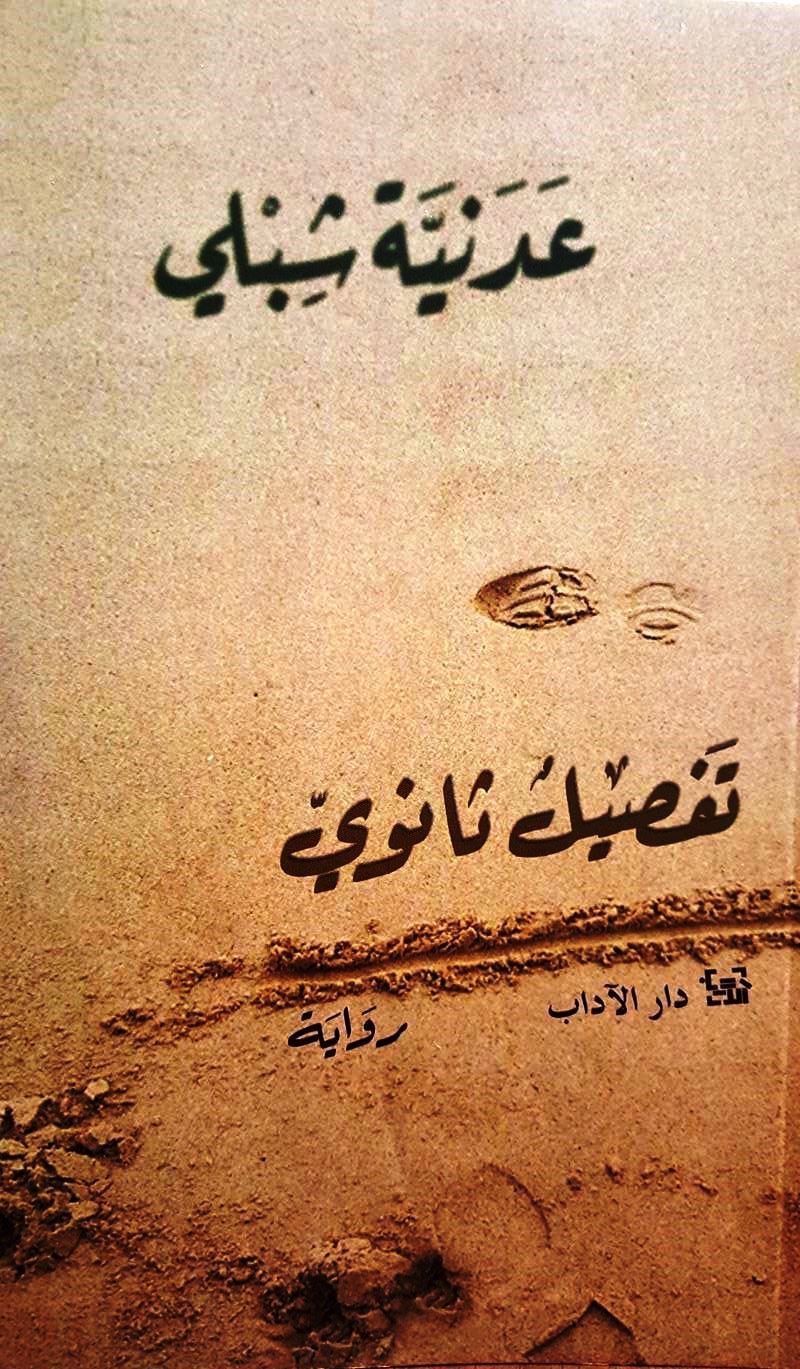

بدعوة من منتدى شرق وغرب لندوة أقدم فيها قراءة نقدية وأشارك الحضور في مناقشة رواية الكاتبة عدنية شبلي "تفصيل ثانوي"، والكاتبة عدنية التقيتها أول مرة في احدى المناسبات الثقافية في مؤسسة قطان في مدينة رام الله، وكانت قادمة من العمق الفلسطيني المحتل عام 1948م، وفي مناسبة أخرى أهدتني كتابها الذي فاز بجائزة مؤسسة القطان حيث فاز لها كتابان: رواية "مساس" عام 2001 م ورواية "كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب" عام 2004 م، وفي عام 2017 أصدرت روايتها "تفصيل ثانوي" بعد غياب ثلاثة عشر عاما بعد روايتها الثانية، وهذه الرواية اثارت ضجة حين قامت ادارة معرض فرانكفورت للكتاب الغاء تكريم الكاتبة والجائزة المقررة لها بتحيز كامل لدولة الكيان الصهيوني بعد بدء معركة طوفان الأقصى، وتضامن مع الكاتبة هيئة الشارقة للكتاب وانسحبت من المعرض وكذلك اتحاد الناشرين العرب وتضامن معها عدد كبير من الأدباء والكتاب في انحاء العالم. الرواية من 127 صفحة من القطع المتوسط وصدرت بغلاف بسيط يصور الصحراء بما يتناسب مع الرواية التي تدور محاورها في صحراء النقب، والغلاف الأخير امتداد للغلاف الأول مع تعريف مختصر عن الرواية والكاتبة، وقد صدرت عن دار الآداب في بيروت بطبعتين الاولى 2017 والثانية 2021، وفكرة الرواية قائمة على عودة فتاة فلسطينية بعد خمسة عقود للبحث عن جريمة اغتصاب وقتل لفتاة عربية ارتكبها الجنود الصهاينة في معسكر هناك في 13 آب لعام 1949، والمعسكر قديم يعود بالأصل لمستوطنة "نيريم" التي دمرها الجيش المصري عام 1948 ونقلت المستوطنة بعدها الى موقع يبعد 25 كم، وجرى العمل على ترميم المعسكر لمنع المتسللين من أبناء فلسطين الذين هُجروا من وطنهم في عام النكبة 1948 من العودة للوطن، وهنا سنلاحظ أن فكرة العودة قد تكررت في الروايات والقصص والأفلام الوثائقية الفلسطينية، ومثال على ذلك رواية عائد الى حيفا للشهيد غسان كنفاني، وفيلم البيت المفقود للمخرجة وفاء جميل ورواية يافا أم الغريب لأسماء ناصر ورأيت رام الله لمريد البرغوثي وباب الشمس لإلياس خوري، ورواية ليس وداعا يا قدس للكاتب محمد شاكر عبد الله، وشخوصها الرئيسة عادت لأسباب متعددة ومنها البحث عن ابن أو بيت أو زوجة أو أمكنة أو جريمة كما في هذه الرواية. يلاحظ في الجزء الأول من الرواية أن الراوي هو الضابط الصهيوني وقائد المعسكر، ويلاحظ أن الكاتبة أسهبت في وصف المكان والصحراء والكثبان الرملية وموقع القائد في المعسكر، ولو أن هذا الوصف كان في رواية لا علاقة لها بالضابط والجنود الصهاينة لكان كما العزف على قيثارة في وسط رمال الصحراء، وهذا الوصف يستمر لحين عثور الضابط وجنوده على مجموعة من العرب البدو يسقون جمالهم من نبع ماء صغير بين اشجار الدوم والبطم والقصب، وتم اطلاق النار عليهم وقتل الجمال والبدو بدم بارد رغم انهم غير مسلحين ولا متسللين ولم يبق الا الفتاة والكلب، وقد تم اسرها ونقلها للمعسكر وفي صباح اليوم التالي مزق الضابط ملابسها وفتح عليها خرطوم الماء واعطاها صابون لتغتسل، وأشير هنا أن الكاتبة وصفت البدوية بأن رائحتها كانت نتنة جدا من تراكم العرق عليها والبول وعدم النظافة، وهذا مبالغة غير منطقية فرغم شحة المياه الا أن البدو يسكنون عادة قرب ينابيع ماء في الصحراء ليسقوا مواشيهم ويشربوا ويعدوا الطعام، والاستحمام والنظافة بعض من تقاليدهم وخاصة انهم مسلمون ويتوضأون يوميا للصلاة ويستحمون باستمرار، الا اذا كانت اشارة من المستعمر وقائد المعسكر أن العرب قذرين والصابون لا ينظفهم ولا ينظفهم سوى قتلهم والتخلص منهم، كما يلاحظ أن البدوية لم تقاوم تمزيق ملابسها والقيام بغسلها بالماء عارية أمام كل الجنود، وكلنا نعرف مسألة العرض في مجتمعاتنا فكيف لدى البدو؟ وإن قاومت قليلا حين اغتصبها الضابط فعضت كفه وصرخت، فالموت لدى المرأة أفضل ألف مرة من المساس بعرضها، والكاتبة تدرك ذلك فهي ابنة عرب الشبلي. ونلاحظ أن الضابط بكل قذارته مؤمن بصهيونيته القائمة على فكرة الأرض الموعودة وأن الأرض لهم وأنه يجب ان لا تترك للعرب، وكان قد ترك المجال للجنود أن يختاروا أن يغتصبوا الفتاة جميعهم أو أن يجعلها تعمل بالمطبخ، وطبعا اختاروا اغتصابها بعد ان يبدأ قائدهم هذه المهمة القذرة، وبعدها قام بأخذها مع نائبه الرقيب وجندي والسائق الى مسافة من المعسكر وأطلق عليها الرصاص وقتلها، وأكمل الرقيب اطلاق النار عليها ودفنوها بالحفرة التي طلب من الجندي أن يحفرها. وهنا لا بد أن نلاحظ أن الرواية ركزت على هذا التفصيل الثانوي ولم تتحدث عن عام النكبة ولا عن المجازر التي تمت فيها ولا عن طرد الآلاف من أصحاب الأرض خارج الحدود، وكأنها ارادت احياء كل ذلك من خلال هذه الحادثة بعد أن تحول كل شيء الى اعتيادي كنسف البنايات واغتيال المقاومين، ويجب هنا يجب أن نشير أن القصة حقيقية والقتل للفتاة تم في صبيحة 13 آب للعام 1949م أي بعد النكبة بأكثر من عام وبعد أن تشكل الجيش من العصابات الارهابية الصهيونية، وإن لعب خيال الكاتبة دوره في إظهار قذارة الصهاينة من الضابط حتى الجنود، ومن هذه القذارة كيف تصرف الضابط مع الكلب المنزعج من غياب البدوية عنه ولا يعرف أنها قتلت، ويظهر ذلك في نهاية الجزء الأول من الرواية، وهنا لا بد من الاشارة أن الروائية قد أطالت بالسرد والتوسع به كما حكاية القرصة التي تعرض لها الضابط في أول ليلة من أحد الحشرات، فوصفت كيف تطورت وتقيحت في أكثر من مكان بحيث أصبحت وكأنها شيء مهم، علما انه لو لم تشر لها من الأصل لما حصل خلل في السرد الروائي، ووجودها لم يضيف شيئا للرواية سوى زيادة عدد الصفحات. في الجزء الثاني من الرواية تصبح الموظفة الفلسطينية هي الرواي فتغرق في سرد تفاصيل ثانوية لسكنها في مدينة رام الله والكلب الذي ينبح وعملها الجديد، والظروف التي يعيشها الناس تحت الاحتلال كما في عملية نسف لبناية بها ثلاثة مقاومين، بينما هي تبدو مزعوجة من الغبار الذي اندفع من النافذة لغرفة مكتبها، علما بأني سكنت رام الله من نهاية 1997 حتى بداية 2016 وعايشت كل الأحداث بها من اجتياحات واعتقالات، وعادة حين يكون هناك أشخاص يقاومون بالسلاح ويرفضون تسليم أنفسهم، كان جيش الاحتلال يقصف البيت بصواريخ الإنيرجا لقتل المقاومين، ولم يكن يعطي اشعار للجيران بذلك حتى يفتحوا نوافذ بيوتهم أو مكاتبهم كي لا يتحطم الزجاج كما اشارت الكاتبة في الرواية، ولكن الروائية أشارت إلى أن التفاصيل الثانوية والصغيرة تلعب دورا في حياتها، وهذا الدور هو الذي منح الرواية اسمها، وتفصيل صغير وثانوي هو الذي قادها للتفكير والبحث في عملية اغتصاب وقتل الفتاة البدوية، بعد أن قرأت مقال لكاتب من دولة الكيان يتحدث عن الجريمة، حيث لفت نظرها أن التاريخ سيصادف تاريخ ولادة الراوية بعد ربع قرن أي في عام 1974 وهو أيضا ميلاد الكاتبة عدنية شبلي، وبشكل عام معروف عن النساء الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة بعكس الرجال، ولذا نجدها تورد حكايتين احدهما من التراث والأخرى من النقد الفني لتشير إلى دور التفاصيل الصغيرة في الحياة، وربما كل ذلك لتبرر لنفسها اهتمامها بالغبار الذي حط على مكتبها من جراء تفجير البناية، وعدم اهتمامها باستشهاد ثلاثة شباب من شعبها بتفجير البناية التي اوصلت لها الغبار على مكتبها. نلاحظ أن الكاتبة لجأت للحديث عن تقسيمات المناطق أ ب ج وهذه طبقت على الضفة الغربية بعد اتفاق اوسلوا، وأيضا اشارت للهويات الممنوحة للفلسطينيين، فهناك الخضراء لغزة والضفة وهناك الزرقاء لسكان القدس وتتيح لهم التحرك بحرية سواء في الضفة أو في الأراضي المحتلة منذ عام 1948م، وأشارت كيف استعارت هوية صديقة لها من القدس لتدخل بها للقدس واصفة بشكل دقيق حاجز قلنديا والذي يسميه الاحتلال معبر قلنديا لمنحه صفة حدودية، وهذا الحاجز فرضه الاحتلال بين القدس وبين الضفة الغربية والمناطق الأخرى، وهي تغامر للوصول الى ما تريده بموضوع البدوية التي استشهدت برصاص الاحتلال بعد اغتصابها عام 1949، وكانت بين تتردد بين الاصرار على المتابعة وبين التراجع فما تقوم به مغامرة غير مأمونة الجانب وخاصة استخدام هوية لا تخصها، ولكنها تقرر المغامرة فهي تشعر أن هذا التفصيل الصغير بمصادفة مقتل البدوية مع ذكرى ميلادها بعد ربع قرن لم يأت عبثا ولا مصادفة فلا بد أن هناك شيء يخصها بالموضوع. وأشير ايضا أن الكاتبة اشارت لسجن عوفر وأنه تأسس عام 2002 بجوار المعسكر، وما اردت الاشارة له أن هذا المعسكر كان للجيش الأردني قبل حرب 1967 وسقوط الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة لسيناء والجولان في قبضة الاحتلال الصهيوني في ستة أيام فقط، وأتذكر هذا المعسكر حين درست من الثالث حتى الخامس الابتدائي في اعدادية بيتونيا، وكنا نستمتع بالرحلات إلى البالوع الذي تتجمع به مياه الشتاء ويصبح ملاذا للطيور المهاجرة بجوار المعسكر، وكان والدي يصاحبنا معه أحيانا حين يذهب لممارسة صيد الطيور في البالوع مثل القطا والوز والعصافير والحمام، واستغرب أن الراوية اتجهت عن طريق بيتونيا وقرى اللطرون الى يافا وكان يمكنها اختصار الطريق من القدس الى يافا مباشرة بطريق مأهولة وسهلة ولا تأخذ وقتا طويلا للوصول الى سوق الكرمل في يافا، ومنه الى مسجد حسن بك ومن ثم المنشية حيث هناك متحف لأحد عصابات الاحتلال قبل قيام الكيان، إلا اذا كان الهدف أن تورد أسماء البلدات الفلسطينية حيث ومن خلال خريطة معها تستعيد أسماء للقرى المهجرة والمدمرة على يد الاحتلال، بعضها أسماء مألوفة لها والبعض الآخر غير مألوف. حتى تصل الراوية للمتحف وتجول قاعاته ومن ثم تركب السيارة باتجاه الجنوب للوصول الى موقع المعسكر الذي جرت به الجريمة وتلتقي مسؤول متحف مستوطنة "نيريم" التي تأسست عام 1946 والمهاجر من استراليا في بداية الخمسينات، وهو يحدثها عن تاريخ المستوطنة ويعطي سكانها صفة البطولة في مواجهة الجيش المصري في عام النكبة، ثم يشير أنه جرى نقلها بعد الحرب الى هذا الموقع تحت بند أن الأمطار هنا أفضل، ولكن السبب الفعلي هو الخوف كون الموقع السابق قريب على الحدود المصرية، ومن خلال الحديث مع حارس المتحف والارشيف نجد الكاتبة وقعت بخطأ كبير، فقد اشارت على لسان الحارس أنه هاجر من استراليا الى فلسطين في أوائل الخمسينات وسكن هذه المستوطنة ولم يغادرها، ولكنه في اجابته على أسئلة الراوية التي كانت تهدف للوصول الى معلومات اضافية غير التي نشرت عن عملية اغتصاب وإعدام البدوية، يقول أنه تطوع في وحدة عسكرية تشكلت بعد نهاية الحرب كانت مهمتها البحث عن متسللين في المنطقة، وأنهم وجدوا جثة فتاة بدوية قتلها أهلها ورموها بالبئر لشكهم بها وهذه من عادات العرب وما يسمى بمجتمعاتنا "قتل الشرف"، والسؤال: كيف كان بهذه الوحدة العسكرية والتي تشكلت في عام 1949 بينما هو هاجر لفلسطين في أوائل الخمسينات؟ وواضج ان هذا الصهيوني يريد التستر على الجنود من خلال عدم التحدث عن الاغتصاب والقتل ويريد أن يتهم الفتاة بشرفها وأن اهلها قتلوها، وإن كان هو من جنود الوحدة العسكرية فهذا يعني أنه شارك بالاغتصاب والجريمة. وحين تذهب للمعسكر لا ترى أي جندي وهذا مستغرب كون المعسكر مقابل لمدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض للقصف من جيش الاحتلال باستمرار، وبالتأكيد لا تجد أي أثر يشير للجريمة التي تبحث عنها، فحتى في المجازر الكبيرة التي ارتكبها الصهاينة دفنوا الجثث في آبار أو في مقابر جماعية وأخفوها ولم يتركوا ما يشير لها، ومثال ذلك شهداء الطنطورة الذين أصبح فوق مقبرتهم ساحة لوقوف السيارات، ولولا انكشاف الموضوع واللقاء مع عدد من الذين شاركوا بالاغتصاب والقتل والتمثيل بالشهداء لما عرف أحد عن وقوع المقبرة تحت الساحة. في نهاية الرواية تلجأ الكاتبة على لسان الراوية للغرائبية، فهي ترى امرأة باللباس البدوي بجوار الشارع فتنقلها معها وتنزل على رأس طريق ترابي غير ظاهر، ولا تتكلما سويا طول المسافة وهي ترى بالعجوز انها بعمر البدوية الشهيدة لو عاشت، وحين تتركها تنزل وتواصل هي طريقها تشعر بالندم أنها لم تسألها عن الحادثة فربما لديها معلومات، وبعد مسافة تقرر العودة للنقطة التي انزلت البدوية فيها وتبحث في الخارطة عن مواقع مسكونة فلا تجد الا اشارة لموقع تدريب محظور على المدنيين، تتجه له لتجد نفس الوصف لموقع مقتل البدو على يد الصهاينة عام 1949 بما فيها الجمال لكن بدون بشر، وتجد رصاصة مستخدمة فتتجه لسيارتها حين تجد جنود يصرخون عليها بالتوقف، فتمد يدها لتأخذ حبة علكة من جيبها وتنهي الرواية بعبارة: "فجأة، يغمرني فيما يشبه الحريق الحاد في يدي ثم صدري، يليه صوت اطلاق بعيد". قدمت الكاتبة سرديتين بشكل محايد في الرواية الأولى السردية الصهيونية المزيفة القائمة على القتل والاغتصاب وتزوير التاريخ، والسردية الفلسطينية بذكر أسماء القرى التي كانت ودمرها الصهاينة والاشارة الى اليافطات التي أصبحت بالعبرية ولم تعد عربية وتغير اسماء الأمكنة لأسماء غريبة عن الأصل، فهنا البدوية ليست مجرد امرأة بل رمز وطن جرى اغتصابه، وسنلاحظ أن الرواية اهتمت بالرمزيات كثيرا وفي العديد من المواقع ابتعدت عن المباشرة، فيلاحظ في الرواية تكرار فكرة وجود الكلب في أكثر من موقع، فهناك الكلب في رام الله والذي يعوي من بعيد، والكلب الوفي مع البدوية الشابة، وغيره من الكلاب التي اهتمت الكاتبة أن تضمنها سردها الروائي، إضافة لعدم ذكر الأسماء لشخوص الرواية كي تجعل المسائل عامة وليست خاصة بفرد معين. وسنلاحظ أن السرديتين أدتا لاختلاف أسلوب اللغة في القسم الأول عن الثاني، حيث من الممكن أن يشعر القارئ بالجزء الأول بالملل بعكس الجزء الثاني، والسبب أن السرد في الجزء الأول على لسان الضابط الصهيوني القاتل والمغتصب بلا أحاسيس أو مشاعر، بينما الثاني على الموظفة الفلسطينية التي آلمتها وتؤلمها أحداث يمر بها الوطن، وسيلاحظ القارئ أن الرواية أخذت فكرة انسانية وشعور انساني، وهذا الشعور يأتي مترافقا مع التفصيل الثانوي بتوافق تاريخ قتل الفتاة البدوية بعد اغتصابها من الجنود الصهاينة، ويجعل الراوية تشعر أن هناك شيئا يخصها في هذه الجريمة، ومن هنا نجدها تبحث بمغامرة عن هذه الجريمة ومسرحها رغم أنه بالمنطق لن تجد في الموقع أي أثر، لكنها هنا وبنهاية غرائبية تحمل معها بدوية من مكان خال من البشر لبداية الطريق لموقع الماء والجمال قرب المعسكر، وكأنها تشير بشكل غير مباشر أن تلك البدوية هي روح الشهيدة، وأن الجمال الستة على عين الماء هي ارواح الجمال الستة التي قتلها جنود الاحتلال تنتظر من يرفع الستار عن الجريمة، وأن أصوات طلقات الرصاص في البعيد والتي أصابتها حسب وصفها، هي اصوات الرصاصات التي أصابت الشهيدة، فهل التفصيل الثانوي جعل الراوية تشعر أن روح الشهيدة سكنتها أو حلت بها؟ وأن الرصاصات التي أصابتها هي اشارة أن الجريمة لم تنته وما زال الجرح نازفا في التفصيل الثانوي وما زال الاحتلال يمارس جرائمه بقتل أبناء فلسطين واغتصاب أراضيهم!! "جيوس 26/2/2024"